こんな方におすすめ

- 資産除去債務ってなに?

- 資産除去債務の仕訳がわからない!

- 資産除去債務を分かりやすく解説してほしい!

こんな悩みを解決できる記事を用意しました!

この記事では、簿記の勉強や実務で役立つ、「資産除去債務」について、

実際に、上場企業の決算を経験した筆者が解説します。

上場企業・経理歴3年、税理士試験に合格した現役経理マンが紹介します。

記事前半では「そもそも資産除去債務とは?」について、

後半では「資産除去債務の会計処理」について解説するので、

ぜひ参考にしてくださいね!

そもそも資産除去債務とは?

そもそも資産除去債務ってなに?

資産除去債務とは、他人から土地を借りて建物を建てた場合の、将来の建物の撤去費用です。

なぜ、将来の撤去費用をわざわざ計上する必要があるかというと、投資家の投資判断に役立つためです。

投資家は、将来の業績を見込んで、お金を投資しますよね。

なので、会社は現時点で認識している情報を財務諸表に反映させる必要があります。

特に、電力供給施設など、大きい資産を持っている会社は、撤去費用も巨額になるので、

資産除去債務を計上するかしないかで、BSの金額も大きく変わってきますよね。

もし、撤去するタイミングになって、『実は莫大な撤去費用がありました!』といって損失を計上するとなると、

『初めから言っておいて』って感じになり、財務諸表の信頼性がなくなってしまいます。

つまり、資産除去債務は、投資家に知らせておかなければならない情報なのです。

将来の費用を計上するのはわかったけど、

資産除去債務は引当金と違うの?

と思われる方もいるかもしれません。

結論からいうと、資産除去債務は引当金とは違います。

たしかに、将来のかかる費用を見積もっているという意味では、同じです。

ただし、資産除去債務と引当金の違いを理解するのは、難しいので

ざっくりと、以下のイメージで違いを理解しておくのがいいかと。

- 資産除去債務は、将来発生するキャッシュに着目して債務を計上 ➡ 資産負債の観点

- 引当金は、収益費用の対応の観点から債務を計上 ➡ 費用収益の観点

いずれにしろ、簿記の試験や実務で、違いを問われるケースはほぼないと思うので、

資産除去債務は引当金処理と別であることだけ覚えておきましょう。

具体的な資産除去債務の例は?

資産除去債務の具体例ってたとえばなに?

資産除去債務の例としては、

例えば、

- 賃貸オフィスを原状回復して返還するときにかかる費用

がよくあるケースですね。

みなさんも住んでいたアパートから引っ越すときに原状回復費用を支払いますよね。あの原状回復費です。

個人がアパートを借りる分には、原状回復費用も安いですが、

大きい会社のオフィスになれば、多額の原状回復費がかかることが想像できるかと。

あの『ZOZOTOWN』も本社オフィスの原状回復費として、資産除去債務を計上していますよ。

その他には、

- 撤去するとき環境を汚染していないか調査するのにかかる費用

もあるかと。特に大きい工場や設備を所有している企業に計上されることがあります。

具体的にどんな内容か説明しますね。

例えば、工場閉鎖にともない工場をを取りこわしたとします。

取り壊した後は、まっさらな土地ににしてから借主に土地を返還しますよね。

ただし、もし、工場が稼働していた時や取り壊したことが原因で土地が汚染されていたら、

近隣の住民に健康被害が及びますよね。

したがって、まっさらな土地が汚染されていないか調査する費用が必要になります。

この調査費用が、資産除去債務の対象となるわけです。

以前、アスベストが体に危害を及ぼすことで問題になりましたが、アスベストの調査費用も資産除去債務の対象になります。

環境法令と結びついていることが多いです。詳細は以下のサイトをご参考にするのがおススメです。

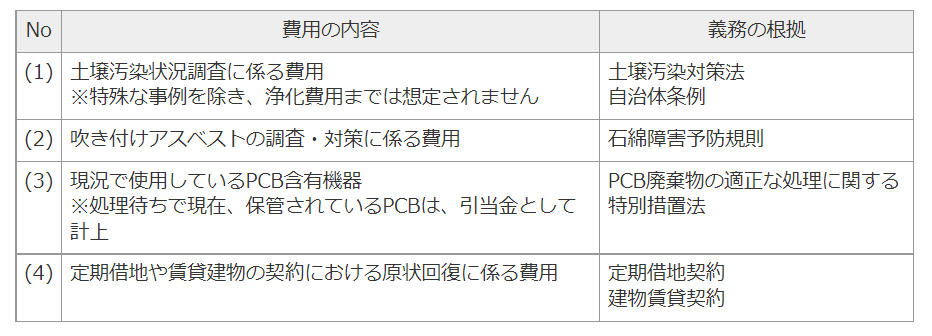

法律、契約による義務が生じる費用が対象になります。環境分野については、以下のようになります。

引用先 : 資産除去債務(DOWAエコジャーナル)

メモ

実務では、関係法令が改正されると、『会計に影響がないか?』決算時に確認が必要です。

資産除去債務の会計処理

じゃあ、実際の会計処理ってどうなるの?

って思いますよね。

結論、会計処理は3STEPで行います。

- ①固定資産と資産除去債務を両建計上

(借方)固定資産 (貸方)資産除去債務

- ②利息費用の計上

(借方)利息費用 (貸方)資産除去債務

- ③減価償却費の計上

(借方)減価償却費 (貸方)減価償却累計額

それでは、それぞれの考え方を解説しますね。

【資産除去債務の会計処理①】固定資産と資産除去債務を両建計上

結論、将来かかる費用を現在の価値に『割引いた金額』を計上します。

なぜ、将来かかる費用をそのまま計上しないの?

って気になりますよね。

なぜ、割引かなければいけないかというと、お金の価値は、時間によって変化するからです。

例えば、5年後の300万円は今と同じ価値ではありません。

昔の100万円の価値は、今の300万円の価値みたいな話って聞いたことありますよね。

実際に昭和40年の1万が、今の4.2万円に相当することが、日銀のHPでも紹介されています。

昭和40年の1万円を、今のお金に換算するとどの位になりますか?

財(モノ)やサービスの種類によって、価格の上昇率がまちまちであるため、お金の価値を単純に比較することはなかなか困難です。そこで、「今の物価は、昭和40年と比べてどのくらいの水準なのか?」という質問に置き換え、いくつかの数字を使って考えてみましょう。昭和40年当時に1万円で取引されていた物が、現在は何円ぐらいなのか、ということから、大体の価値が見えてきます。

ここでは、企業物価指数および消費者物価指数が1つの参考材料になります。企業物価指数を見ると、令和2年の物価は昭和40年の約2.0倍なので、昭和40年の1万円は令和2年の約2.0万円に相当する計算になります。また、消費者物価指数では約4.2倍なので、約4.2万円に相当するという計算になります(計算式の(1)、(2)を参照)。

つまり、お金の価値は、年数がたつにつれて変化していくわけです。

したがって、将来の300万円も今の価値に置き換える必要がありますよね。

なので、『割引いた金額』を計上しなければならないのです。

じゃあ、どうやって『割引いた金額』を算出するの?

結論、『割引率』を使います。

例えば、事務所を構えるために、本社のオフィスを借りるとします。

契約書には5年後に原状回復費用、300万円がかかると書いてあります。

そうすると、この300万円が資産除去債務のもとになるわけですね。

割引率が3%だとすると、以下の計算で『割引いた金額』が算出されます。

![]()

したがって、仕訳は以下のとおりです。

(借方)固定資産 2,608,695円 (貸方)資産除去債務 2,608,695円

【資産除去債務の会計処理②】利息費用の計上

ここでは、1年分の価値を計上します。

つまり、①で割引いた金額が、最終的に300万円の債務状態にするために、

毎年、1年分の価値を計上していくわけです。

このお金の価値を加えるのは、利息の考え方に似ているので、利息費用に計上します。

算出方法は、①の金額に割引率をかけるだけです。

2,608,695円 × 3%

したがって、仕訳は以下のとおりです。

(借方)利息費用 78,261円 (貸方)資産除去債務 78,261円

【資産除去債務の会計処理③】減価償却費の計上

最後に計上するのは、減価償却費です。

考え方は、簡単で、①で固定資産を計上した分の減価償却費を計上するだけです。

つまり、①の金額に応じた減価償却を計上すれば完了です。

定額法で耐用年数5年だとすると、以下の計算ですね。

2,608,695円 ÷ 5年

したがって、仕訳は以下のとおりです。

(借方)減価償却費 521,739円 (貸方)減価償却累計額 521,739円

まとめ

以上、資産除去債務の具体例と会計処理を中心に解説しました。

大切なことを繰り返しますと、

資産除去債務とは、他人から土地を借りて建物を建てた場合の、将来の建物の撤去費用です。

計上する理由は、投資家の投資判断に必要なため。

具体的な例としては、

- 賃貸オフィスを原状回復して返還するときにかかる費用

- 撤去するとき環境を汚染していないか調査するのにかかる費用

がありました。

会計処理で特徴的なのは、割引率を使うこと!

割引率を使う理由は、お金の価値は時間によって変化するからでした。

みなさんのご参考になれば幸いです。

ちなみに、

- 上司が無能で自分の作業に集中できない

- 上司のプレッシャーが強くてミスが多くなる

こんな残念な上司っていますよね。

そうゆう上司は部下のことは一切考えず、上の顔色しか気にしていないのが現実。

とはいえ、そんな職場環境でずっと働いているとみなさんの市場価値が下がってしまいます。

以外にもこんな状況に納得する人も多いのではないでしょうか。

運が良いことに、今は転職が当たり前の時代。

筆者の周りでも転職する人がたくさんいますが、「もっと早く転職しておけばよかった」というのが大半です。

なかには、「年収200万円アップ」の先輩もいます。

なにより、転職エージェントの利用は無料なので、登録するだけでも損はありません。

でも、転職エージェントに登録したら転職しなくてはいけないのでは?

意外と勘違いされている方も多いですが、

【転職エージェントに登録する = 転職をしなくてはいけない】ではありません。

実際に私も情報収集のために登録だけしています。

みなさんに届く求人の数が意外と多いことを知るだけでも価値はありますよ!

-

-

【経理の転職】後悔しない転職エージェント3選